金融地产的高周转模式何以产生从历史的角度寻找答案

来源:leyu官网 发布时间:2025-04-02 01:32:13

12月的zzj明白准确地提出明年要坚持稳中求进、以进促稳,守正创新、先立后破,系统集成、协同配合,,充实完善政策工具箱,加强超常规逆周期调节,打好政策“组合拳”,提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。要大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求。

这里重点要说的就是要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,zy的措辞不仅需要仔细考虑其内涵,还应该要考虑其外延,需要高度的敏感性才能捕捉到,对于大多数来说就跟天书一样,看了和没看一个样,所以要充分理解zy的意图除了要多研究外还得采纳多方面的观点。

根据东方财富网的统计,适度宽松的货币政策是自2020年以后的首次,而更加积极的财政政策则是历史首次,可以说本次货币政策和财政政策是空前的,当然站在历史的角度来看,每一次新提法都是在创造历史。

对于zzj内容有很多券商研究员都进行过深入的研究和解读,我自认为没有他们的水平和深度,这里也就不再赘述。

今天想给大家4个小故事,也是经济学家管清友21年的一篇演讲内容,我觉得比较有意思也比较符合当下的现状,所以翻出来供大家一起感受历史,增加了一些个人的想法和观点,希望有机会能够引发大家去思考思考未来。

第一个是龙王布雨的故事,用龙王布雨形象地描述了08年往后世界各大主要经济体央行面对经济金融危机的举措和后果。

2008年,玉皇大帝猛地发现人间赤地千里,虽然他不太清楚发生了什么事,但他记得,1929的时候没有出手,所以这次他应该及时出手。

玉皇大帝派出四海龙王到各地下雨,四海龙王接到了旨意后,开始到各地行云布雨。

龙王们一开始也没想好怎么下雨,有的地方多一点,有的地方少一点,所以有的地方起作用了,有的地方没作用。

由于降雨的分布不均衡,人间各个群体所接收到的雨水的数量也不一样。 有的人住得高,离龙王近一点,先接到雨;有的人住在洼地,后接到雨。

这些先接到雨的人就开始做二道贩子,把雨贩卖给离龙王较远的群体,不同的社会阶层、不同的产业在这样的一个过程中出现了严重的分配不均等。

龙王带着虾兵蟹将一起下雨的结果就是,有的地方全是水,盆满钵满;有的地方地势低洼,陷入内涝;还有的地方离龙王太远,没接到几滴。

这也跟我们过去做蛋糕的过程一致,经济的蛋糕在做大的时候,虽然会导致分配不均衡,但是这样一个时间段主要矛盾是有没有蛋糕的问题,大家分多分少都有得分,所以也都能接受。现在蛋糕做大的速度也慢慢变得慢,有些人开始分不到蛋糕,又有少部分人分走了大部分,贫富差距慢慢的变大,人们心理也逐渐失衡,这时候主要矛盾变成了分配不均的矛盾。

说好的共同富裕,先富带后富,现在呢,先富的那帮人吃干抹净,站起来拍拍说:“你们玩吧,我润了!”,剩下一堆人骂骂咧咧,却也无济于事。

降雨多了,很多人不去种地、不改良土壤,而是跑去贩卖雨水,但是当四海龙王准备撤退的时候,他们发现,如果不下雨,人间不适应。

因为我们已习惯了过去十年相对充沛的降雨量,雨大一点也行,雨小一点也行,就是不能不下雨。

尽管理性告诉你,天上不会掉馅饼,但身边的人似乎都奔跑在获取财富的路上--有人靠创业,有人靠融资,有人靠技术,有人靠拉皮条,有人靠关系等等--都赚到了大把的钱。

整个社会风气、市场氛围开始变得焦灼、焦躁,不是因为挣不到钱,而是觉得钱挣得太慢了。

大家开始变得不淡定,尤其是那些离龙王近的群体,他们接到了大量水,也急于把自己的水以各种说辞卖出去,或者用出去。

有一个概念叫棘轮效应,描述了非常普遍的现象,即我们的消费习惯一旦形成,就很难再向下调整。它就像是一个无形的枷锁,让我们在消费升级的假象中越走越远,越来越穷。究其原因可以解释为习惯的力量:人是一种习惯性动物,当我们习惯了某种生活方式,就很难再做出改变。

经济属于社会现象,社会还是由一个个具体的人组成。人因为有了人格不再单纯的属于自然界,开始脱离自然且能动的改造自然,这样一来人因为产生了人格所以同时存在于自然世界和理知世界,但是群体效应中往往又更多的体现人的自然属性。

模式商业,就是以创造商业模式为模式的商业模式,说的再直白一点就是教人怎么赚钱的方式。

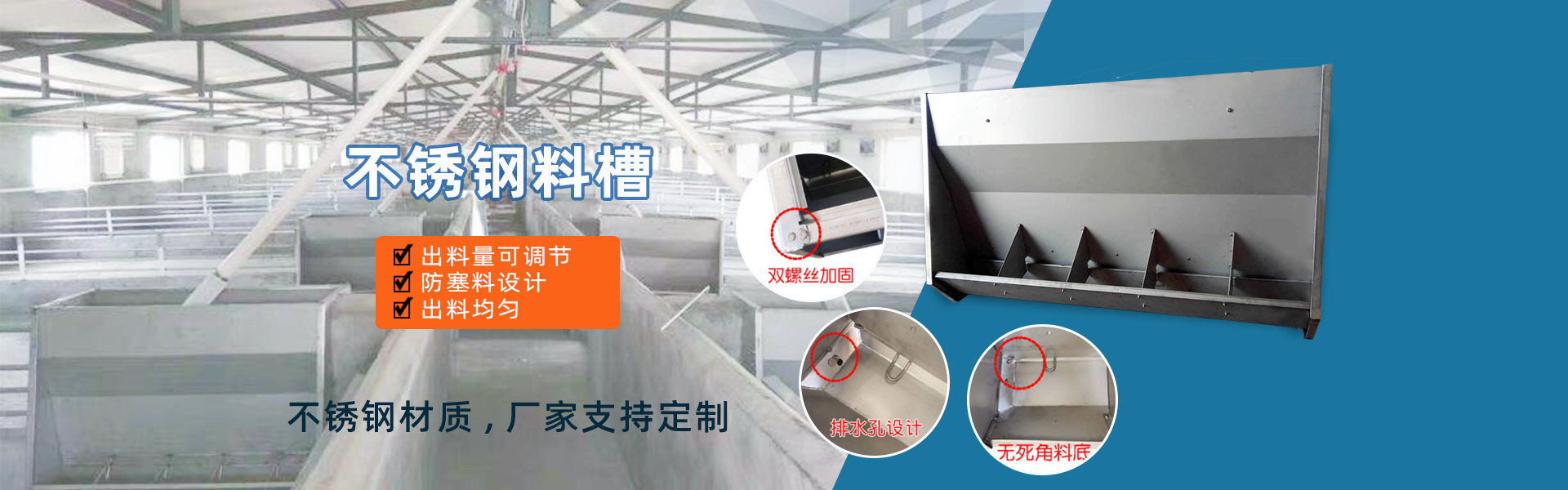

一种是以金融地产为代表的高周转模式,万达的王健林就公开说过:清华、北大不如胆大。

另一种就是互联网高估值模式,或者说互联网行业里很多业态的高估值模式,技术驱动、模式创新再加上流动性的配合,使得过去十年里出现了大量独角兽。

在金融上行周期,在资产泡沫化的时候,大家认为这只是一个泡沫,只有极少数人觉得是一个骗局。

没有人一开始是一个骗子,也没有人一开始就想行骗。那些天花乱坠的故事不能说都是假的,但至少有一大部分,事后被证明是假的。

第一种模式带来的是房地产开发企业的大面积“暴雷”,头部恒大、碧桂园、万科、融创都已陷入泥潭,第二种模式造就了现在互联网的高额薪酬和现在的“裁员潮”。

在金融上行周期,也就是资产泡沫化的时候,投资机构的主要退出方式和盈利方式不是靠企业内生增长,而是靠企业的估值倍增。

A轮挣到钱了,交给B轮;B轮发现这个企业好像还有成长空间,再交给C轮;甚至有些互相抬轿子,把估值再往上拱一拱;C轮之后有D轮,D轮之后有E轮,E轮之后还有中国股民。

在这个过程中,一些创业者也开始意识到这样的一个问题,甚至有的创业者对这个套路玩得门清。

以至于一些知名的投资人、投资机构在交流时说,现在创业者贼精,他们哪里是为公司融资,他们是为VC融资,目的是从这里融到钱,然后再转到下一轮去。

只有极少数人从一开始就认为这个商业模式可能不成立,甚至觉得创业者越走越歪。从创业者的角度来看,他终于变成了自己讨厌的样子。

就像巴菲特说,潮水退去我们才知道谁在裸泳。更有甚者,当潮水退去的时候,大家开始觉得,那些所谓的标的不是资产泡沫,而是骗局。

无论是你是企业家、投资者、创业者还是政府官员,大多数都是顺周期而为的个体,没有人能够逃离周期,就像没有人能够逃离人性,没有天才。

因为工作性质,平时会和一些投资人交流,大部分投资机构现在的积极性都不太高。一是现在长期资金市场的退出通道在一次次的调整中,越来越窄。另一个是之前的投资期限已至,大量LP开始陆续退出,尤其是国资LP的退出意愿尤为强烈,而投资人没办法实现项目退出,钱拿不回来,又无法给LP交代,投后和投资者关系就已经让这帮人焦头烂额。

更为重要的是,过去的模式现在行不通了,以前靠一证券交易市场估值差赚钱的方式开始不奏效了,而市场上缺乏足够的耐心资本,这也是老父亲一直在提倡的事情,要做耐心资本,坚持长期主义,投资未来。

真正做的时候又会有多少人能做到,人生不过短短几十年,在位的时间短之又短,不求有功,但求无过!

回归本源就是要老老实实地去赚企业内生性增长的钱。也有人说,从资本型的投资和财富积累转向运营型、经营型的资本和投资财富积累。

第一是从经营角度看,从横向的流量扩张转向纵向的流量变现。这样一个时间段流量型公司如何从横向流量扩张型向纵向的流量变现转变,这是惊险的一跃。如果没办法实现这种惊险的跳跃,还会有流量型公司因资金断裂而死掉,这样的一个过程会极其惨烈。

第二是从公司规模看,从过去的大而不能倒,转向小而美。慢慢的变多小而美的公司会被市场接纳,它们可能规模不大,但是做得很精致,没有高增长,但盈利很稳定,它可能是一个细分行业的隐形冠军,这样的公司会受到更多一级市场、证券交易市场的投资人的青睐。

1975年-1985年的人算是赶上了尾巴,赶上了房地产、金融泡沫化、互联网红利的尾巴。压力比较大的是1985年以后的群体,这时中国的城市化已经很高,人口红利消失了,工程师红利正在发挥作用,各行各业似乎都满了,各种机会都被看到了。

历史的车轮滚滚向前,时代的脚步永不停歇,他们为那个风云变幻的时代添上了浓墨重彩的一笔,而他们已然成了历史。

我们反思历史不是为了感叹历史的波澜壮阔,而是为了在有限的人生旅程中寻找最可以让我们追寻的事物。

谨以此文告别2024年的我,希望看到这篇文章的朋友们都能在新年里创造属于自身个人的历史,以便告别时能有所回忆!

本是蓬蒿人,奈何入红尘。 坚持理性思辨与实践的方法论,聚焦经济金融,多视角多维度分析经济现象,致力做优质专业的内容分享者。